Von André Benoit

Die Rivalität zwischen China und den Vereinigten Staaten ist zum bestimmenden Faktor der globalen Geopolitik geworden, und nirgendwo ist sie so ausgeprägt wie im Indopazifik. Washington verfolgt, geleitet von den Doktrinen der Marinestrategen Alfred Mahan und Nicholas Spykman, seit langem eine “thalassokratische” Strategie: die Kontrolle der Meere und Küsten Eurasiens, um zu verhindern, dass eine Kontinentalmacht nach außen drängt und den amerikanischen Handel bedroht. [Als Thalassokratie wird ein Staat oder eine Allianz von Staaten bezeichnet, die ihre Herrschaft auf militärischer und wirtschaftlicher Überlegenheit zur See stützt, um den Seehandel zu kontrollieren, Anm. d. Red.]

Für Peking ist dies eine existenzielle Herausforderung. Eine Nation mit 1,4 Milliarden Einwohnern ist auf sichere Energie- und Handelsströme angewiesen. Chinas Führung ist sich der Verwundbarkeit ihres Landes bewusst – der starken Abhängigkeit von See- und Landkorridoren, die in einer Krise abgeschnitten werden könnten. Um sich dagegen zu schützen, hat Peking in den letzten zehn Jahren eine ehrgeizige Strategie entwickelt: die Diversifizierung seiner Versorgungswege und den Aufbau von Einfluss durch umfangreiche Infrastrukturprojekte.

Südasien, weniger sichtbar als das Südchinesische Meer, aber nicht weniger strategisch wichtig, hat sich zu einer zentralen Säule dieses Plans entwickelt. Es bietet sowohl wirtschaftliche Chancen als auch geopolitische Risiken. Im Kern ist Chinas Ziel klar: sich aus der amerikanischen Eindämmungspolitik zu befreien.

Das Malakka-Dilemma

Im November 2003 warnte der damalige Präsident Hu Jintao, dass “bestimmte Großmächte seit jeher in die Schifffahrt durch die [Malakka-]Straße eingreifen und versuchen, diese zu kontrollieren.” Mehr als zwei Jahrzehnte später spiegeln seine Worte immer noch die tiefste strategische Besorgnis Pekings wider.

Die Straße von Malakka ist einer der wichtigsten Seewege der Welt. Sie erstreckt sich über 805 Kilometer zwischen der malaysischen Halbinsel, Singapur und der indonesischen Insel Sumatra und verengt sich an ihrer engsten Stelle auf nur 2,8 Kilometer.

Jedes Jahr passieren laut der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation mehr als 60.000 Schiffe diese Meerenge und befördern fast ein Viertel des weltweiten Seehandels. Allein im Jahr 2023 wurden in der Meerenge täglich etwa 24 Millionen Barrel Rohöl und Flüssigerdgas umgeschlagen, von denen ein Großteil laut Rystad Energy für China bestimmt war – den weltweit größten Energieimporteur.

Dies macht Malakka sowohl unverzichtbar als auch gefährlich verwundbar. Nach Angaben der US-Energieinformationsbehörde bezieht China nach wie vor etwa 73 Prozent seines Rohöls und 40 Prozent seines Flüssigerdgases über diesen einzigen Korridor. Die enorme Konzentration der Lieferströme setzt Peking mehreren Risiken gleichzeitig aus: einer Seeblockade im Falle eines Konflikts, Piraterie, politischem Druck seitens der Küstenstaaten oder amerikanischem Druck, der durch eine starke US-Militärpräsenz in der Region untermauert wird. Washington stellt dies als Mission zur “Gewährleistung der Freiheit der Schifffahrt” dar – Peking sieht darin jedoch eine Bedrohung seiner Lebensader.

Die Auswirkungen gehen über China hinaus. Die durch Malakka transportierten Ölmenge macht etwa ein Viertel der weltweiten Nachfrage auf dem Seeweg aus. Für Peking ist die Verringerung der Abhängigkeit von dieser Verkehrsader nicht nur eine Frage der Strategie, sondern eine Frage des Überlebens.

Chinas Antwort: Diversifizierung

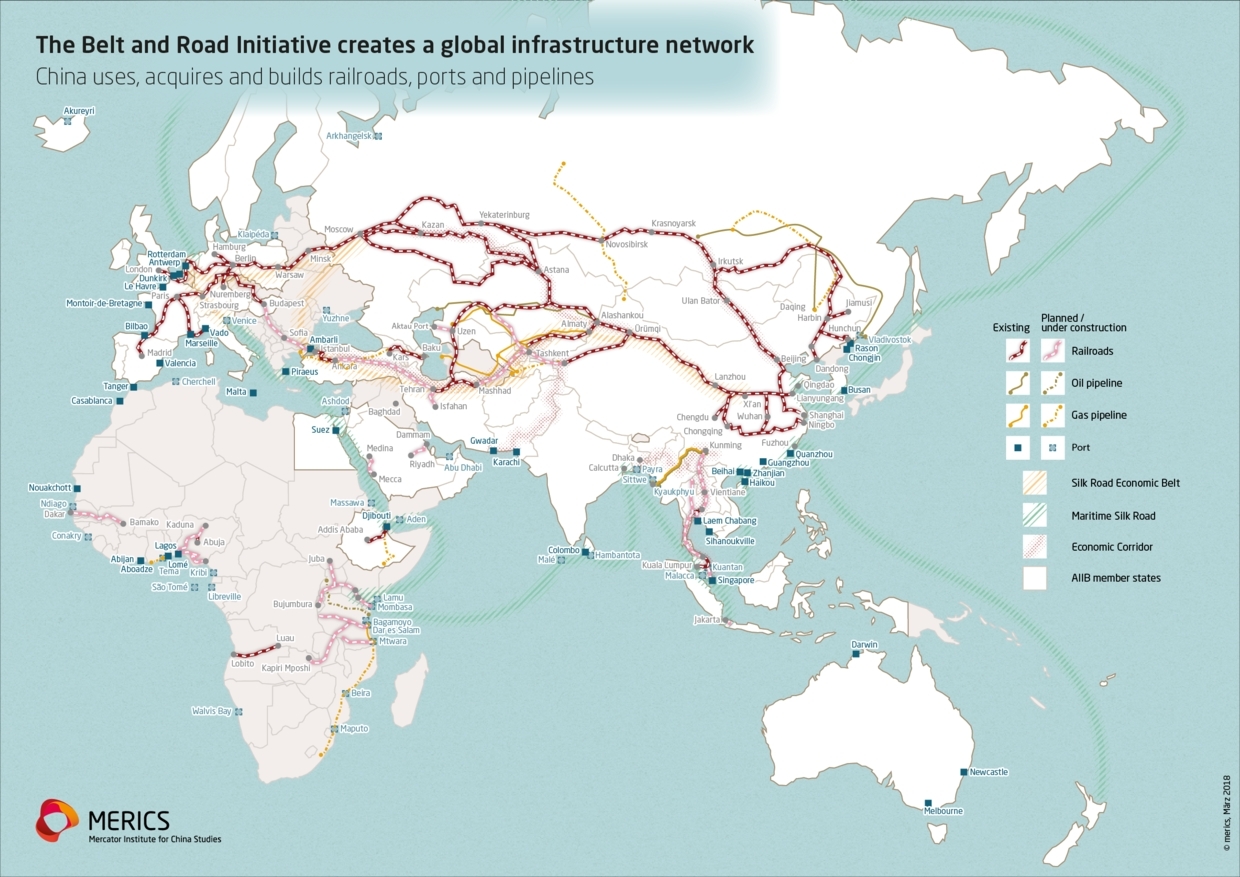

Peking hat auf das Malakka-Dilemma mit einer umfassenden Antwort reagiert: die Belt and Road Initiative (BRI), auch als “Neue Seidenstraße” bekannt. Diese wurde 2013 ins Leben gerufen und erstreckt sich mittlerweile über mehr als 150 Länder, unterstützt durch massive Investitionsströme.

Allein in der ersten Hälfte des Jahres 2025 stiegen chinesische Verträge und Geschäfte laut dem Green Finance & Development Center auf einen Rekordwert von 124 Milliarden US-Dollar. Davon flossen 66,2 Milliarden US-Dollar in Infrastrukturprojekte – Häfen, Pipelines, Autobahnen –, während weitere 57,1 Milliarden Investitionen in den Bereichen Energie, Technologie und Fertigung unterstützten.

Der Schwerpunkt lag dabei auf dem Energiesektor. Mehr als 42 Milliarden US-Dollar wurden 2025 bereitgestellt, der größte Teil davon für Öl und Gas, aber mit einem wachsenden Anteil für erneuerbare Energien. Fast 10 Milliarden US-Dollar flossen in Wind- und Solarprojekte, wodurch die installierte Leistung auf fast 12 Gigawatt stieg.

Dies spiegelt das doppelte Ziel Pekings wider: die Sicherung einer zuverlässigen Versorgung mit fossilen Brennstoffen bei gleichzeitig vorsichtiger Ausweitung auf grüne Alternativen. Das Leitprinzip ist einfach – Diversifizierung.

Chinas Führung präsentiert diese Bemühungen nicht als Nullsummenspiel, sondern als kooperative Vision. Auf dem “Annual Meeting of New Champions 2025” formulierte Ministerpräsident Li Qiang dies wie folgt:

“Wir Chinesen sagen oft, dass Harmonie gute Geschäfte macht. Wir unterhalten Wirtschafts- und Handelsbeziehungen zu fast allen Ländern und Regionen der Welt. Wir behandeln alle Partner gleich, unabhängig von Unterschieden in Größe, System oder Kultur, und wir arbeiten mit ihnen zusammen, um Meinungsverschiedenheiten zu bewältigen und durch Dialog und Konsultationen im Einklang mit den WTO-Grundsätzen einen Konsens zu erzielen.”

Hinter dieser Rhetorik verbirgt sich eine klare strategische Logik: alternative Routen aufbauen, die Anfälligkeit für Engpässe verringern und durch Infrastruktur eine langfristige Hebelwirkung schaffen.

Professor Christoph Nedopil, ein führender Analyst für Chinas globale Finanzen, sieht das Jahr 2025 als Wendepunkt:

“Chinas Rekordengagement im Rahmen der BRI im Jahr 2025 spiegelt einen erneuten Vorstoß in kritische Sektoren wie Energie, Bergbau und Hightech-Fertigung wider. Wir beobachten, wie China seine industriellen Stärken nutzt, um seine zukünftige Wettbewerbsfähigkeit und die Widerstandsfähigkeit seiner Lieferketten in einer sich wandelnden Weltwirtschaft zu sichern.”

Durchbruch auf dem Kontinent

Wenn die Straße von Malakka Chinas Schwachstelle ist, bietet Südasien einen Weg, diese zu umgehen. Die Region, die lange Zeit als strategischer Hinterhof Indiens galt, wird nun durch das Vorrücken Pekings neu gestaltet. Durch eine Kombination aus Häfen, Pipelines und Korridoren legt China Routen fest, die sowohl Malakka als auch die US-amerikanische Seemacht umgehen könnten.

Pakistan: Tor zum Arabischen Meer

Im Zentrum dieser Strategie steht Pakistan. Der China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) – mit einem Wert von mehr als 62 Milliarden US-Dollar – verbindet den Hafen von Gwadar am Arabischen Meer mit der westchinesischen Provinz Xinjiang. Er ist die konkreteste landgestützte Alternative zu Malakka und bietet Peking einen direkten Zugang für Kohlenwasserstoffe und Handelsströme.

Aber das ist mit großen Risiken verbunden. Pakistan wird von Gewalt gegen chinesische Interessen heimgesucht: 2018 griff die “Belutschistan-Befreiungsarmee” das chinesische Konsulat in Karatschi an; 2021 explodierte eine Autobombe vor einem Hotel in Quetta, in dem der chinesische Botschafter untergebracht war; Shuttlebusse mit chinesischen Ingenieuren und Arbeitern wurden wiederholt angegriffen.

Im Jahr 2024 griffen Terroristen sogar große Infrastrukturprojekte an, von Kernkraftwerken bis hin zu Wasserkraftwerken, und zwangen diese zu vorübergehenden Stilllegungen. Die Sicherheit bleibt die Achillesferse der CPEC – doch Peking zeigt keine Anzeichen eines Rückzugs. Seine Energieversorgung hängt davon ab.

Afghanistan: Das “Saudi-Arabien des Lithiums”

Auch Afghanistan ist seit dem Rückzug der USA wieder auf Chinas strategischer Landkarte zu finden. Das Land verfügt über immense Bodenschätze – Lithium, Kupfer, Seltene Erden – mit einem geschätzten Wert von mehr als 1 Billion US-Dollar. In einem Memo des Pentagons aus dem Jahr 2010 wurde Afghanistan sogar als “das Saudi-Arabien des Lithiums” bezeichnet.

Im Jahr 2025 hat China seine Botschaft in Kabul wiedereröffnet und damit seine Absicht bekundet, eine langfristige Präsenz aufzubauen. Die Kalkulation ist klar: sich den Zugang zu wichtigen Mineralien sichern und gleichzeitig Afghanistan schrittweise wieder in die regionale Wirtschaft integrieren. Aber die Risiken sind ebenso klar: politische Instabilität, eine fragile Sicherheitslage und ein erneutes “Great Game” zwischen Washington, Peking und Moskau.

Bangladesch: Stille Neuausrichtung

Bangladesch, das historisch gesehen näher an Indien liegt, driftet unter dem Gewicht der Investitionen in Richtung China. Peking hat über 2,1 Milliarden US-Dollar an Krediten, Zuschüssen und direkten Projekten zugesagt. Darunter 400 Millionen US-Dollar für die Modernisierung des Mongla-Hafens, dem zweitgrößten Seehafen des Landes; 350 Millionen US-Dollar für eine neue chinesische Industrie-Wirtschaftszone, in der fast 30 chinesische Unternehmen Investitionen in Höhe von rund 1 Milliarde US-Dollar zugesagt haben. Stück für Stück wird die Wirtschaftskarte von Dhaka neu gezeichnet – und die politische Ausrichtung könnte folgen.

Alternative Korridore

Über diese Säulen hinaus verfolgt Peking weitere Routen. In Myanmar konzentriert sich der Korridor China–Myanmar auf den Tiefwasserhafen Kyaukphyu und eine 770 Kilometer lange Öl- und Gaspipeline, die bis in die Provinz Yunnan führt. In Thailand könnte der geplante Kra-Kanal Malakka vollständig umgehen, stößt jedoch auf heftigen Widerstand seitens Singapurs und Indiens und ist mit enormen Baukosten in Höhe von 28 bis 36 Milliarden US-Dollar verbunden. Unterdessen bleibt der Wirtschaftskorridor Bangladesch–China–Indien–Myanmar (BCIM-EC) weiterhin im Gespräch. Obwohl die politische Rivalität mit Indien den Fortschritt behindert, könnten die zunehmenden Spannungen zwischen China und Indien ihn ironischerweise realistischer machen.

Tatsache ist, dass die Länder Südasiens ihre wirtschaftlichen Interessen mit China abwägen, während sie angesichts eines zunehmend instabilen Umfelds in Bezug auf ihre Souveränität vorsichtig bleiben. Wie der ehemalige singapurische Diplomat Bilahari Kausikan in seinem Vortrag “ASEAN & US-China Competition in Southeast Asia” feststellte:

“Grenzgebiete und strategische Seewege sind immer umkämpft. Der Wettbewerb zwischen den USA und China ist nur die jüngste Manifestation dessen. Die Interessen der Großmächte haben sich schon immer in Südostasien überschnitten, das einst als ‘Balkan Asiens’ bezeichnet wurde.”

Die umfassendere Konfrontation

Chinas Vorstoß nach Südasien vollzieht sich vor einem härteren Hintergrund: einer eskalierenden wirtschaftlichen und technologischen Konfrontation mit den Vereinigten Staaten. Trotz widriger Umstände hat Peking ein offizielles Wachstumsziel von 5 Prozent für 2025 festgelegt.

Doch Washington hat die Schrauben angezogen. Die USA haben aggressive Zölle auf chinesische Waren verhängt, während Halbleiter und Elektrofahrzeuge mit strengen regulatorischen Hindernissen konfrontiert sind. Das Ziel ist klar: Chinas Aufstieg bremsen und die amerikanische Industrie schützen.

US-Präsident Joe Biden unterstrich dies im Mai 2024:

“Wir werden Chinas Überkapazitäten in diesen Branchen – Stahl und Aluminium – entgegenwirken. Und wir tätigen umfangreiche Investitionen in sauberen amerikanischen Stahl und Aluminium.”

Die Volksrepublik ihrerseits hat sich einer Diplomatie mit multipolarem Ansatz zugewandt. Auf dem ASEAN-Regionalforum im Juli 2025 stellte Außenminister Wang Yi ein neues Sicherheitskonzept vor:

“China hat einen Vorschlag unterbreitet: die Vision einer gemeinsamen, umfassenden, kooperativen und nachhaltigen Sicherheit zu verwirklichen, eine ausgewogene und nachhaltige Architektur aufzubauen und einen neuen Weg einzuschlagen, der den Dialog statt Konfrontation, Partnerschaft statt Bündnisse und Win-Win-Ergebnisse statt Nullsummenspiele in den Vordergrund stellt.”

Photographer: © Johannes Neudecker

Source: dpa

Credit: Global Look Press

City: Tianjin State/Prov.: Tianj

Die Rhetorik steht in krassem Gegensatz zu Pekings Handlungen. Der Politikwissenschaftler John Mearsheimer vertritt seit langem die These, dass Chinas Aufstieg einer Logik des “offensiven Realismus” folgt – dem Bestreben einer Großmacht, nicht nur zu überleben, sondern ihre Region zu dominieren und die Hegemonialmacht herauszufordern. Diese Spannung prägt den heutigen Konflikt: Peking stellt seinen Aufstieg als inklusiv und kooperativ dar, während Washington – unter der härteren Linie der Trump-Ära – ihn als direkte Bedrohung betrachtet.

Für die Verbündeten der USA in Europa funktioniert Druck. Aber in einem multipolareren Globalen Süden ist diese Botschaft schwerer zu verkaufen.

Die Eindämmung durchbrechen – oder nur die Grenzen austesten?

China hat mehr als nur Blaupausen erstellt. Von Gwadar bis Mongla, von Pipelines durch Myanmar bis zu Investitionen in Kabul baut Peking ein Netz von Routen auf, das Amerikas Einfluss auf seine Lebensadern lockern soll. Die Logik ist einfach: diversifizieren, Risiken streuen und jeden Blockadeversuch der USA weniger wirksam machen.

Doch jeder Korridor hat seinen Preis. Die Unsicherheit in Pakistan, die Instabilität in Afghanistan, der Balanceakt Bangladeschs und sogar die enormen Kosten eines Kra-Kanals – all dies unterstreicht, wie fragil diese Alternativen nach wie vor sind. Südasien mag zwar der Dreh- und Angelpunkt der Ausbreitungsstrategie Chinas sein, aber es ist auch eine Region, in der Instabilität die Regel und nicht die Ausnahme ist.

Derzeit hat Washington noch die Oberhand auf See. Seine Flotten und Stützpunkte im Indopazifik halten Malakka unter Beobachtung und erinnern Peking daran, dass die Seemacht nach wie vor Amerikas stärkste Karte ist. Aber an Land schreitet China Schritt für Schritt voran und baut Vermögenswerte und Einflussmöglichkeiten auf, die eines Tages das Gleichgewicht kippen könnten.

Der Wettstreit zwischen der US-amerikanischen Thalassokratie und Chinas kontinentaler Reichweite hat gerade erst begonnen. Südasien ist nicht mehr nur Indiens Hinterhof – es ist die neue Frontlinie der Rivalität zwischen den Großmächten.

André Benoit ist ein französischer Berater, der im Bereich Wirtschaft und internationale Beziehungen tätig ist und sowohl in Frankreich als auch in Russland studiert hat. Übersetzt aus dem Englischen.

Mehr zum Thema – Die Macht des Drachen: Warum Chinas Raketen dem US-Militär schlaflose Nächte bereiten