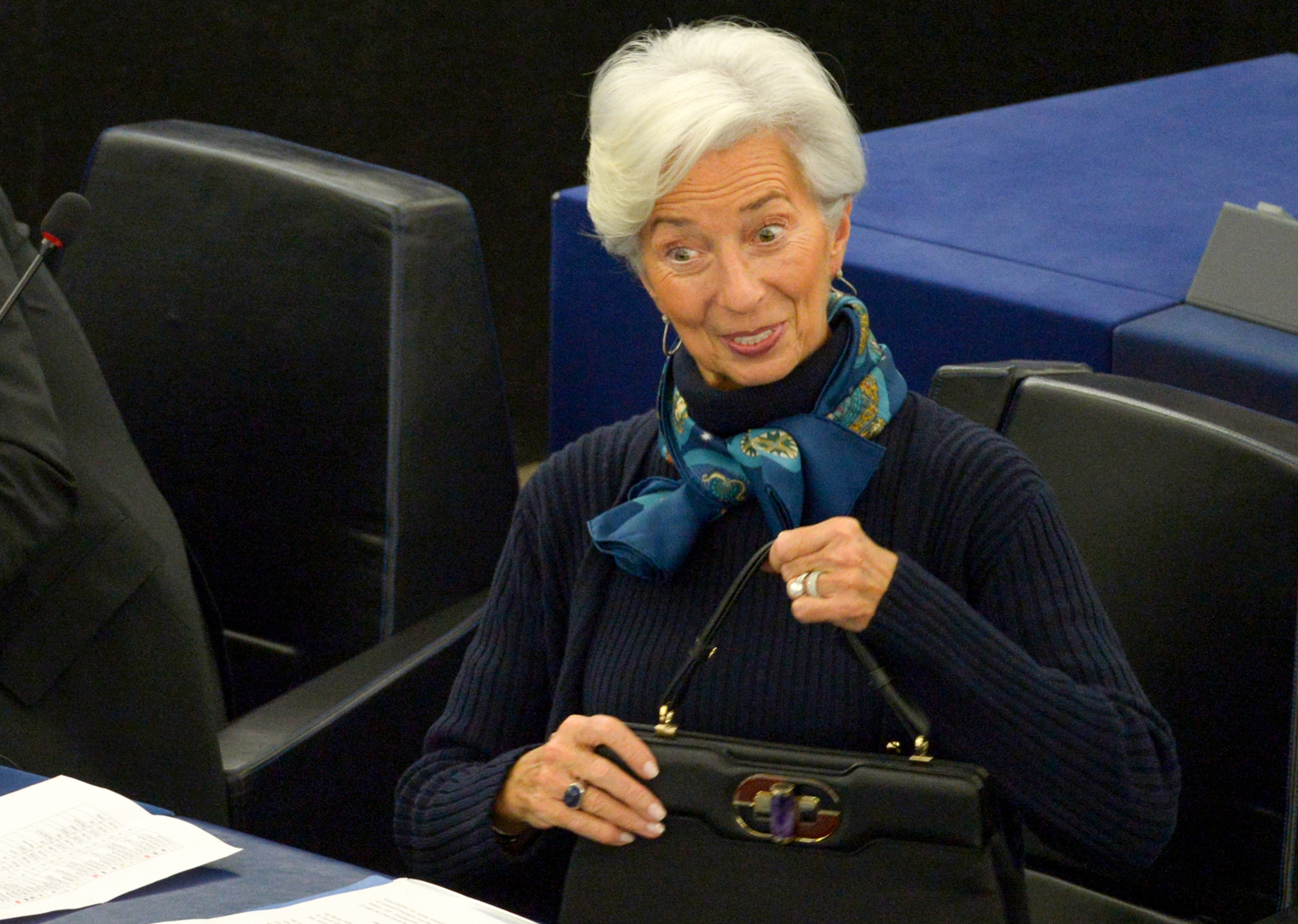

Noch vor wenigen Jahren warnte Christine Lagarde vor den Risiken digitaler Währungen für Stabilität und Verbraucher. Heute jedoch treibt die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) das Projekt eines digitalen Euro voran, offenbar unter dem Eindruck der US-Regulierungen für Stablecoins. Ziel ist, die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Euro zu sichern. Doch die gewählte Umsetzung birgt erhebliche Risiken.

Die Entscheidung, den digitalen Euro auf einer öffentlichen Blockchain wie Solana zu verankern, signalisiert mehr Experimentierfreude als strategische Planung.

Solana ist bekannt für schnelle und günstige Transaktionen, doch auch für extreme Volatilität und Hype-Coins. Anstatt Stabilität zu garantieren, droht der digitale Euro so, selbst zu einem Meme-Coin zu werden – einem Token, der eher auf Spekulation als auf ökonomische Substanz setzt.

Das jüngste Beispiel des Kanye-West-Coins YZY illustriert die Gefahren. Auf Solana aufgelegt, erreichte der Token binnen Stunden eine Marktkapitalisierung von drei Milliarden Dollar – und brach kurz darauf um mehr als 70 Prozent ein.

Während wenige Insider profitierten, erlitten die meisten Anleger Verluste. Ein digitales Zentralbankprojekt auf vergleichbarer Infrastruktur könnte die Glaubwürdigkeit des Euro binnen Tagen gefährden.

Die Beschleunigung des digitalen Euro wirkt weniger wie eine souveräne Entscheidung als wie eine Reaktion auf politischen Druck. Europa möchte zeigen, dass es technologisch mithalten kann.

Doch ein digitales Währungsprojekt darf kein Prestigeobjekt auf einer spekulativen Basis sein. Stabilität und Vertrauen sind Kernaufgaben der Zentralbank – nicht Meme-Coin-Experimente.

Mehr zum Thema – Ursula-Gate: Warum auch hochkorruptes Verhalten der EU-Kommissionspräsidentin nicht schadet